中村区 M.K様 トヨタ タウンエース車検 ありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ

> ご予約・お問い合せ

TEL : 0120-106-119

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時に御社までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅駐車場までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の朝9時にご勤務先駐車場までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の朝9時にご勤務先駐車場までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝5時半に御社駐車場までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時半にご自宅までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

この度は当社への車検ご依頼ありがとうございます。

ご指定の早朝6時にご自宅までお引き取りすることができました。

陸運局の検査に加えて、車載コンピュータ(ECU)診断ならびに、

アルコール除菌・手袋等の感染症対策もさせて頂きました。

また次回車検もお待ち申し上げます。本日はありがとうございました。

みなさん、お元気ですか? 出張車検.comの松山です。本記事は、「学校の成績を良くする方法は?」https://www.rescue-119.jp/news/archives/1285 こちらの記事のスピンオフとなっています。漢字がテーマですが、ゆるーい青春日常ライトノベル系の記事です。お手軽、お気軽に読んでくださいね。

本記事タイトルについて、「白川文字学に学ぶ『漢字学習講座』資料より」引用します。「口」(こう)のつく漢字は、日本で一番大きな漢和辞典である『大漢和辞典』の「口」の部に1447字 あります。しかし、この中には「くち」という意味だけでは字の成り立ちが説明できなかったり、矛盾が生まれるものが多いことが知られていました。

→例えば漢字の「器(うつわ)」です。

器の正字体、器は大ではなく犬ですが、口を「くち・こう」と考えると成り立ちがよくわかりません。試しに漢字「器」をイラスト化したところ、人工知能AI歯科医師が、子供に親しみやすい犬のアバターを影法師にして、小学校の集団遠隔歯科検診するという、もはや22世紀の近未来的なSF作品になってしまいました。

…とまあ、このように考察を重ねれば重ねる程、情報量が多過ぎてツッコミが追いつかない状況に終止符を打ったのが、白川静先生による「口」(サイ)の発見でした。これは6世紀インドのブラーマグプタによる数学上の0「零」の発見にも等しい偉大なものと私(本記事主)は考えます。これまで単に「くち」 として解釈してきたものの多くは、実は「祝詞(人が神に願いごとをするために書いた文)を入れる器の形」 (サイ)であることを白川先生は解明されたのです。

「口」(サイ)を発見された白川博士は1910年生まれですが、1910年(明治43年)庚戌年生まれの人をネットで検索してみると、白川博士だけではなく創造的天才がたいへん多い年のようです。ごく一部のみ紹介させていただきます。

黒澤明:映画監督。

三枝健剛:作曲家三枝成彰氏と、映画監督三枝健起氏の父。1946年「NHKのど自慢」創設。令和の今日まで続くモンスター番組。

名取洋之助:名取美和氏の父。名取美穂氏の祖父。1934年 写真誌NIPPON創刊。従来の日本のレベルをはるかに超えた内容の誌面。そのグラフィックは今見ても新しい。集英社「栄光なき天才たち」単行本第16巻「名取洋之助」。

徳光寿雄:徳光和夫氏の父。徳光正行氏と、ミッツマングローブ氏の祖父。外国映画を日本語吹替でテレビ放送することを発案し、1956年『ロビンフッドの冒険』を放送。映画関係者からは「暴挙」と酷評されるも、視聴者からは「わかりやすい」と好感を受ける。「名犬リンチンチン「パパは何でも知っている」などTVドラマを通じて、日本人の、アメリカへの憧憬を形作ったのは徳光氏によるところが大きい。

藤澤武夫:藤澤文翁氏の祖父。ホンダ技研の事実上の初代経営者。手塚治虫氏デザインの鈴鹿サーキット「コチラちゃん」のモデル。販売台数1億台を突破したスーパーカブの発案者。本田宗一郎をプロデュースした陰の黒子のような人。二人羽織の天才。二人羽織が天才的に上手過ぎて、ホンダは本田宗一郎氏が一人でやっているかのように見えた。

詳細は省略しますが、共通して、全員職人的芸術家肌で、好奇心の塊。ご本人は勿論、ご子孫もアーチスト気質であることがわかります。新しい世界への渇望と言っていいかもしれません。一ヶ所に留まるということが、苦痛すぎてできない人たちでしょう。そして一見して遠く離れたAとBを結び付けてしまう創造性が常人離れしており、生み出された作品・分野の恒久性が特徴でもあります。一見して遠く離れたAとBについて、たとえば黒沢監督の「シェイクスピアの一場面を能で表現する」手法はつとに有名です。

これらは同世代たる白川静博士にも共通していると思われます。(つまり「口」(サイ)の発見は、学術脳も勿論必要不可欠ですが、それ以上に創造的天才の芸術脳によって、はじめて可能な発見だったと思われます…が、正直、至高過ぎて私の思索の及ぶ領域ではありません!(羽生藤井両棋士の芸術的棋譜を見ても深淵まで絶対に理解できないことと同じです)

→さて、殷(商)王朝には光もあれば漆黒の闇もあります。その習俗・文化には現代の価値観からは残酷なものが多々含まれていることも同時に記しておきます。それは「口」(サイ)とは何かを知る手掛かりになります。

漢字の「責」「方」「道」「縣」のように死体、生首を殊更に吊り下げる残虐な風習や、習慣は、異民族に恐怖を植え付け、戦後の反乱を避ける等の意図があると思われます。「逆らえばこうなる」という見せしめです。ウクライナ戦争でも同じような(ロシア兵による)遺体損壊の残虐行為がありました。ユーラシアは周りが全て異民族のリアル・バトルロワイアルな大陸です。同じ人間でなぜ大陸と日本でここまで違うのか。もしも日本海が無く、地続きだったとしたら、日本もどうなっていたかわかりません。

由来を紐解くと恐ろしげな漢字の世界ですが、ここで疑問が湧きます。神への祝詞を入れる器たる、口(サイ)の材質はいったい何なのでしょうか?口=サイを証明する遺物がいまだ発掘されていないことが、口「サイ」説に反対を唱える根拠のひとつになっています。しかし口「サイ」が疾うの昔に発掘されているとしたら…もしかすると口「サイ」にも何か恐ろしい由来があるのでしょうか?

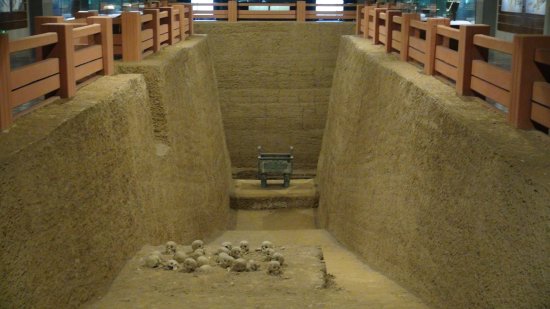

結論から申し上げますと、口「サイ」の素材はどうもしゃれこうべのようです。(殷墟の第1001号大墓からは225もの頭骨が出土していますが、これは口「サイ」としての祭儀の痕跡でしょう)祭儀に大量のしゃれこうべを使うとか現代的価値観からするとドン引きですね。※画像引用は遠目にとどめておきます。

画像:世界史の窓 https://www.y-history.net/appendix/wh0203-016.html

なぜ口(サイ)に使われていた器が、しゃれこうべといえるのでしょうか?…それは器という字の成り立ちに秘密が隠されているのです。

口(サイ)すなわち、器を調べるためには、真っ先に器という文字の字解から調べる…これは、学習に例えれば基礎中の基礎です。そして試験というものは基礎が最も重要です。皆様よくご存知の筈。

試験委員は受験生にこう問います「本問は、一見難解だが基礎知識だ。基礎、解っているのか?!地雷肢に惑わされていないか?」→そして受験生には、残り2択まで絞って、不正解の方に必ずマークしてしまう、怪奇現象が発生するのです。

実際、漢字文化圏の我々は地雷肢「口(くち-mouth)」に惑わされ、数千年以上も、不正解の肢にマークし続ける怪奇現象に囚われていました。

口(くち-mouth)が地雷肢「かどうか、もう一度検証してみましょう。口(くち-mouth)で解釈した器のイラスト、再掲載します。

やはり何度検証しても、口(くち-mouth)だと、成り立ちが説明できません。外形的客観的に考えて、時間軸・状況・場面設定が器とあまりに違いすぎます。試験では不正解肢とするしかありません。

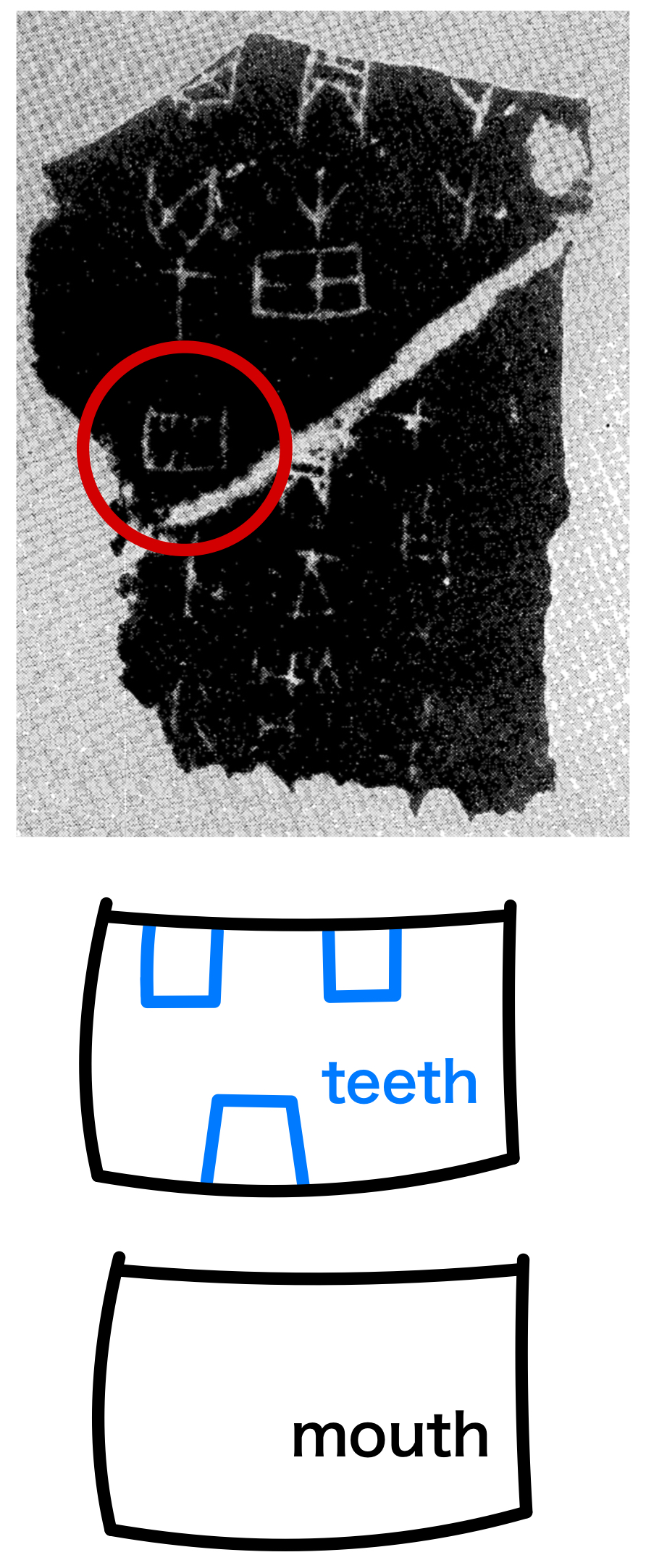

そもそも、口(サイ)と、口(くち-mouth)は、甲骨文字の段階では形が違っていました。

まずは、甲骨文字の召です。召には口(サイ)があります。

次に甲骨文字の歯です。(赤丸)歯には口があります。

この通り、歯-teeth を取り除けば、口-mouth の形が残ります。

最後に並べて比較してみましょう。口(サイ)と、口(くち-mouth)は、3500年前の当時は、全く違う文字表現だったことが分かります。

①殷墟からは犠牲の犬が出土していますが、犠牲の犬が埋葬されているなら、大量の(口サイ)も一緒に埋まっていなければなりません。

②大量の髑髏(口サイ)+犬が埋葬されていれば、それは器という字の由来になり得る筈です。

③(前述の通り、器の正字体の、器は大ではなく犬ですが、犬はヒトの数万倍嗅覚が優れているので霊獣とされました)

④若干余談になります。正字体「器」の中で、甲骨文字以来3300年間暮らしてきた犬を常用漢字では大に変えて器にしましたが、

→器の正字が器と知ったとき、藤子F先生の「あの」ギャグを連想しました。「野比のび太→野比のび犬」です。

→藤子先生のような漢字ギャグ「犬→大」が、まさかリアル世界であったなんて!…と。

→しかし、少なくとも私はリアル世界で犬を大と省略して書く人を見たことがありません。

→誰も省略しない犬を大に省略した事で、三千年以上、器の中に安住していた犠牲の犬が、今どこかで彷徨っているかと思うと、犬が可哀そうで、可哀そうで、可哀そうすぎて涙が止まりません。いつの時代であろうとも、犠牲の犬に私は涙腺崩壊してしまいます。

⑤閑話休題。口(サイ)の数について、哭は口×2で複数~数十を表し、

⑥區(区)は沢山(50〜100)を口×3で表しています。なぜそういえるのでしょうか。たとえば蟲という字があります。風の谷のナウシカで出てきた王蟲の蟲ですね。

常用漢字の虫は蟲の略字体になります。正字体の蟲はムシが3匹ではなく、画像↓のようなたくさんの蝶々(てふてふ)や、テントウムシの越冬など、ムシの集合体を現す漢字なのです。従って區も口(サイ)が三つあるだけ…という漢字ではありません。器の集合体をデフォルメした文字になります。

画像引用:クリスマスは真冬のテントウ虫のおしくらまんじゅうを見に行こう

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/8e68359b443319c0ded7b9e9cd0d70f66ea3fe05

上記蟲よりも「木」モク「林」リン「森」シンで例えた方が早かったかもしれませんね(笑) 「木」「林」「森」は小学1年生で、その違い(数のルール、抽象性)を一番最初に習う漢字です。担任の先生のユーモアたっぷりの説明と、級友の笑い声が、まるで昨日のことのように思い出されます。

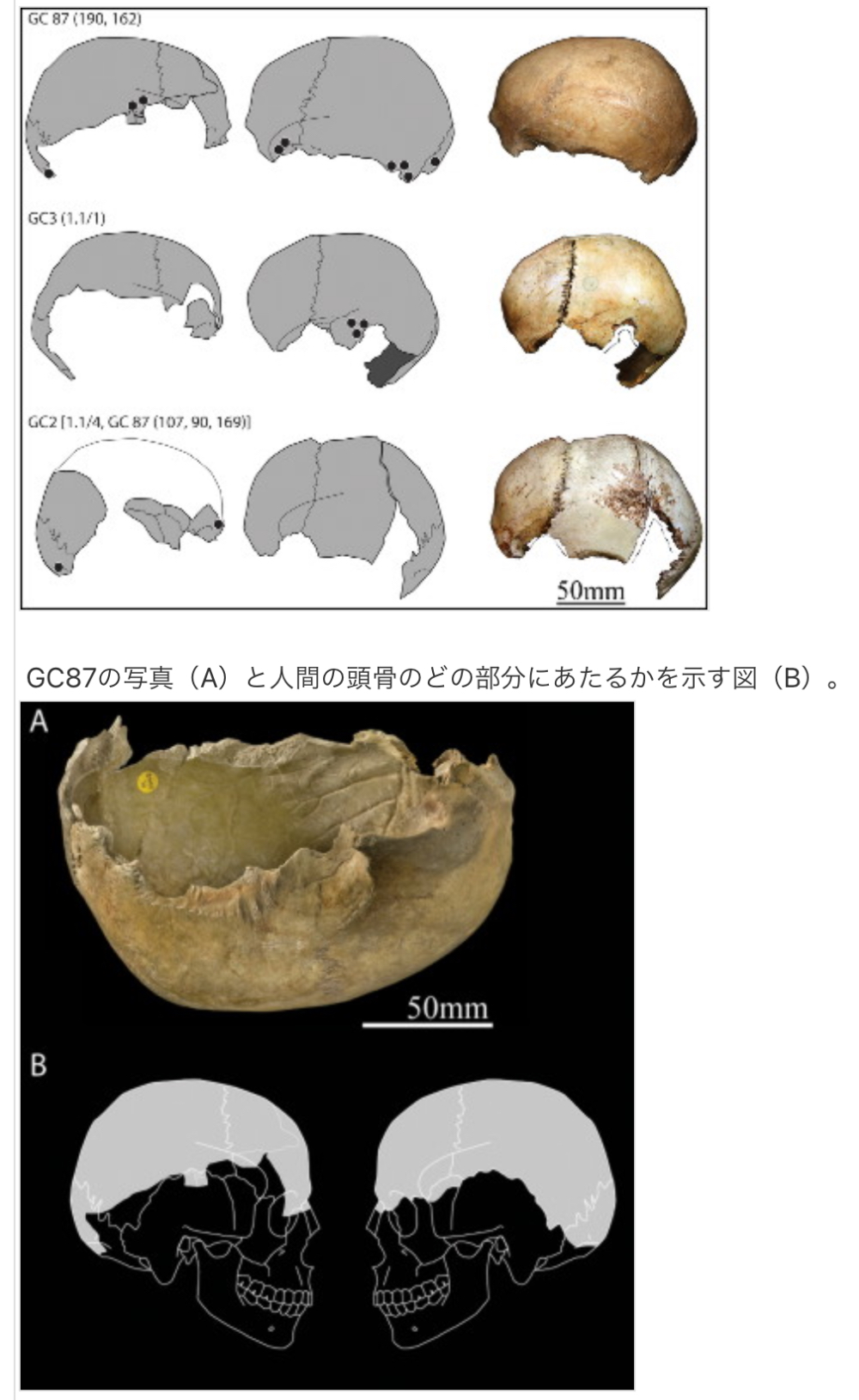

⑦口(サイ)×4の器という字は墳墓の画像のように、数百単位のしゃれこうべが原義と考えられます。「生贄の犬と共に埋葬された、数百の器」となると、王墓の頭蓋骨しか発掘例がありません。「古代遺跡より出土した生贄人骨に見られる損傷の法医病理学的研究」(黒崎久仁彦 東邦大学医学部教授)によれば「殷墟からの出土頭蓋骨に水平断が加えられ冠部を何らかの容器として使用した痕跡があるものなどが多数認められた」とあります。口(サイ)=しゃれこうべ説の間接的証拠たり得る思われます。

※なお口(サイ)=しゃれこうべ説なんて言ってるのは、たぶん私だけなので、他の人には大きな声で言わないで下さいね。

※出土頭蓋骨に水平断が加えられ冠部の写真が見てみたいところですが、黒崎久仁彦教授によれば「これら生贄人骨の写真およびこれらの人骨に見られた損傷の解析結果については、中国政府の正式な認可を受けてからでなければ発表ができないため、報告書作成現在発表許可申請中である。」ということです。

さて、あまり大きな声で言えない口(サイ)=しゃれこうべ説ですが、殷墟の口(サイ)の画像で検証できませんので、他の遺跡から出土した髑髏杯で検証します。フランスのLe PlacardとIsturitzという2個所のマドレーヌ文化の遺跡で見つかった髑髏杯です。

※以下閲覧注意です。急に医学部1年生(解剖学)導入部のHPみたいになってしまいました※

https://gigazine.net/news/20110218_ancient_skullcup_with_evidence_of_cannibalism/

https://gigazine.net/news/20110218_ancient_skullcup_with_evidence_of_cannibalism/

以下HPより引用します。

そのうち3人の人物の頭骨は、前頭骨・頭頂骨・後頭骨からなる脳を覆う部分を砕かずにきれいに残すよう、鋭いものを当てて何度も慎重にたたいて割ったような形跡が確認され、ほかの考古学的な状況証拠と総合すると、ほぼ間違いなく水を飲むために使われた杯だと考えられるそうです。放射線炭素年代測定により、約1万4700年前のものと判明しています。

依頼者「ミスター・トウゴウ。1,200m先のロシア大統領の頭部狙撃を依頼したい」

「ただしウラジーミルの①前頭骨、②頭頂骨、④後頭骨には傷ひとつ付けてくれるな」

「狙撃可能地点は部下が案内する」「P(ヤツ)が愛人と密会する地下へと…唯一この瞬間に頭部だけが…」「この不可能を可能にできるのは世界で君しかいない!」

閑話休題。遺跡で発見された髑髏杯とは、要するに、①②④の頭骨(前頭骨・頭頂骨・後頭骨)の繋ぎ目(頭蓋縫合)を3D型抜きしてできたものなのです。古代の人は、なぜわざわざ型抜きしたのでしょうか? 思うに人間はそこに型があれば、型抜きせずにはいられない生き物なのです。エアークッションのプチプチを潰さずにはいられないアレのようなものです。すなわち、脳の報酬系が活性化して、難しい型抜きに成功すると報酬物質が放出されるという按配です。

ここでちょっとだけ寄り道。石という漢字がありますが、長年その字解がはっきりしませんでした。

石磬(せっけい)と口(サイ)で、なぜ石なのか…。石磬(せっけい)とは殷代の楽器に用いられた高硬度石で、Δ型をしていました。

しかし口(サイ)が、素材しゃれこうべを型抜きして作成したものであるとすれば、謎が解けます。石磬(せっけい)でしゃれこうべを加工し、口(サイ)とする工程の象形が漢字「石」だったというわけです。

殷王朝の支配層にとっての石(STONE)とは口(サイ)のための石磬(せっけい)に他ならなかったのでしょう。

実際はイメージ画像のような打撃ではなく、煮沸による頭蓋骨の軟化→型抜きの手順が想定されます。日本の屋台型抜きは竹串を使いますが、殷王朝の頭蓋骨の型抜きには石磬(せっけい)が使われた…甲骨文字はタイムカプセルです。当時の文化を窺い知ることができて非常に興味深いです。どちらにせよ、現代日本人の感覚では、ついて行けないというか、あれですね(^_^;)

さて図Bを逆さにして、上の方でも登場した甲骨文字口(サイ)と比較してみましょう。※Wikipedia甲骨文字に掲載の拓本「口」(サイ)

なんだか似てますね。つまりWikipedia甲骨文字に掲載の拓本「口」(サイ)とはこういう場面でしょうか? 確かに、ただの木箱、土器や青銅器よりも、頭蓋骨(しゃれこうべ)の方が祖先の魂や精霊的存在を召喚できそうな気がします。(リアルな霊的画像はキツかったので、イラストで代用しました)この「口」のついた甲骨文字は「召」です。白川博士によると「召」の文字は神霊を召喚する儀式を表わすとされます。

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Skull_cup.jpg

ちなみに漢字の「右」とは、下載画像のように右手「ナ」で「口」(サイ)を持つことを具象化した文字になります。殷王朝時代の左右とは神事の用語でしたが、周に王朝が交代すると手の左右の意味に転じました。甲骨文字が人→神への神事ONLYに使われたのに対し、新しい王朝では文字が周→同盟諸国への軍事作戦等の連絡・擦り合わせの手段として、やがては人→人へのコミュニケーション・ツールとして、広く普及していったからです。

…それにしても殷の時代の「リアル右」(3300年前のオリジナル右)って、こうして画像で再現すると、やはり現代日本人の感覚では…(^_^;) ※再登場をお願いします。

もっとも当時は誰でも「口」(サイ)を右手に掲げて儀式ができたわけでなく、国王やごく一部の族長に限られていたと思われます。敵異民族長の首級の「口」(サイ)は、ことの他価値があったのではないでしょうか。(敵異民族長の首級とは、たとえば21世紀現代に置き換えるとPクラスの「口」(サイ)に相当します)。甚だバーバリズムの世界ではありますが、当時の人々の儀式を現代の価値観であれこれ言うのは、私個人としては遠慮しておきます。

漢字「左」は諸説ありますが、甲骨文字の「尋(右+左)」を見る限り「工」は松明を具象化したものと解します。古代人は、夜な夜な右手に「口」(サイ)、左手に「工」松明を掲げ儀式を行ったのでしょう。現代のライトノベルに置き換えると↓のような感じでしょうか。右手に持っている魔導書を「口」(サイ)に持ち替えて。

3000年前も、今も、手に持つアイテムが多少異なるというだけで、召喚儀式の本質って変わらないのが面白いところです。ヒトの行為や本質、原理原則が変わらないからこそ、3000年前以上前の漢字が変わらずに使い続けられるのでしょう。おそるべき恒久性です。…それにしても、手に炎のアイテムを持つと、人は何故笑うのでしょうか?

パリ=オリンピック開会式で聖火を持って登場したジダン氏(ロイター)

| 余談:イノベーションと滅亡 |

|

殷王朝はせっかく文字を発明したにもかかわらず、人との通信手段に使うことをしなかったため、周のイノベーションの前に敗れ滅び去ってしまいました。周は文字の活用で同盟諸国と出兵時期を合わせ、大軍を編成することに成功したのです。殷王朝は自分たちが発明した甲骨文字を他国にフル活用されて滅亡したのです。(牧野の戦い) これは八木宇田アンテナを発明したにもかかわらず、レーダー技術を「※暗闇に提灯と同じ」などと腰が抜けそうな理屈で否定し、連合軍のイノベーションの前に敗れ去った旧日本軍の構造によく似ています。日本発の電探技術を、アメリカ合衆国は応用・発展・フル活用し、日本海軍を壊滅せしめました(ミッドウェイ海戦・ソロモン沖海戦・トラック島空襲・マリアナ沖海戦ほか) ※昭和11年、海軍技術研究所電気研究部主任会議で、電気研究部長の向山均海軍造兵少将の発言「歴史群像」2005年4月号「八木アンテナと日本レーダー開発史」。記事主注:ただし、当時の日本の技術力・工業力では米英レベルのレーダー開発は不可能でした。仁科研究室「原子爆弾開発」と同じです。 |

「口」(サイ)をもっと平たくいえば、日本の漫画・アニメで、水木しげる先生が考案された魔法陣で召喚・魔法陣は異界への扉というものがありますが、その役割に近いです。どうも「口」(サイ)≒(nearly equal)「水木式魔法陣」です。

両者に共通するのは、東洋人が西方の未知なるものに感じる超越性です。殷王朝の場合は、中央草原ユーラシア遊牧民族の風習、髑髏杯「口」(サイ)を①魔界的要素も若干有り、②呪術的要素も従として有り、主たるは③神々の世界への扉として認識していたように思います。

3枚目の画像では古代の「口」(サイ)と、現代の水木魔法陣、両者の融合を試みました。作成しつつ3000年を越えた、東洋と西洋のシンクロ率の高さに愕然としました。この画像は犠牲の犬たちへの追悼でもあります。

ところで殷王朝にみられる「生首信仰」(頭部に霊的な力が宿るという信仰)ですが古今東西世界全般にみられます。

例えばイージス艦のイージスとはメドゥーサの首です。最新鋭の艦艇名にも採用されるほど、いまなお生首信仰は根強く生き続けています。